Valtero Curzi, Il giovane imperatore. Tra lo Sturm und Drang e il Romanticismo, Intermedia Edizioni, Orvieto, 2018.

Valtero Curzi, poeta e scrittore senigalliese, è anche valido saggista. Ne ha dato prova, negli ultimi anni, con una serie di testi investigativi, d’approfondimento e con sue dissertazioni prettamente di carattere filosofico che, più che dare una spiegazione unica, aprono a interpretazioni. Autore di sillogi poetiche e di un romanzo epistolare, nonché di un sagace e curioso libro dal titolo quasi avanguardistico, L’omino delle foglie sulla via del Tao (Le Mezzelane, 2017), ha recentemente pubblicato un saggio su Napoleone Bonaparte. Il volume, dal titolo Il giovane imperatore, è edito dalla casa editrice umbra Intermedia Edizioni e si apre con un sottotitolo che delimita l’immensa materia sull’Imperatore che ha inteso trattare, vale a dire il periodo storico e la sensibilità che si stagliano “tra lo Sturm und Drang e il Romanticismo”.

Valtero Curzi, poeta e scrittore senigalliese, è anche valido saggista. Ne ha dato prova, negli ultimi anni, con una serie di testi investigativi, d’approfondimento e con sue dissertazioni prettamente di carattere filosofico che, più che dare una spiegazione unica, aprono a interpretazioni. Autore di sillogi poetiche e di un romanzo epistolare, nonché di un sagace e curioso libro dal titolo quasi avanguardistico, L’omino delle foglie sulla via del Tao (Le Mezzelane, 2017), ha recentemente pubblicato un saggio su Napoleone Bonaparte. Il volume, dal titolo Il giovane imperatore, è edito dalla casa editrice umbra Intermedia Edizioni e si apre con un sottotitolo che delimita l’immensa materia sull’Imperatore che ha inteso trattare, vale a dire il periodo storico e la sensibilità che si stagliano “tra lo Sturm und Drang e il Romanticismo”.

Vistosamente appare in questa definizione dell’opera il termine ‘Romanticismo’, così caro a Curzi essendosi ininterrottamente interessato, impegnato e avendo dedicato le sue dissertazioni, al genio Recanatese di cui pure (in base a una conversazione non troppo lontana nel tempo) avrebbe pronto un volume, con delle tesi senz’altro curiose e che ci auguriamo presto possa venire alla luce.

L’oggetto del presente volume, invece, come ho già detto, è l’imperatore francese. Non interessano all’autore le vicende storiche, le battaglie, le cifre legate all’insaziabile fame di conquista di uno dei più grandi leader della storia, piuttosto, dedicarsi ad approfondire aspetti ben meno noti dell’esistenza del grande imperatore, statista e stratega. L’obiettivo è quello di ascrivere il più possibile l’esperienza umana di Napoleone (con un buon e robusto apparato bibliografico consultato e citato ampiamente) attorno alle fasi verdi della sua vita: dall’infanzia all’adolescenza. Ciò permette di informare sul temperamento giovanile dell’uomo, dei suoi rapporti sociali e della caratura della sua persona, ben prima che le vicende militari e politiche permettano una sua ascesa veloce sino a raggiungere i massimi incarichi e, infine, a proclamarsi Imperatore auto-cingendo la corona imperiale a Notre-Dame di Parigi nel 1804.

L’intenzione di Valtero Curzi, infatti, è quella di indagare, proponendo vari percorsi (che costituiscono i singoli capitoli) e di cui tra poco dirò meglio, la personalità del futuro Napoleone all’interno di un periodo di cesura in cui la sensibilità non è ancora propriamente romantica (semmai pre-romantica o neoclassica) ma al contempo non è più di chiara impostazione illuminista. Napoleone letto e studiato come trait d’union di uno dei periodi più affascinanti, non solo a livello storico ma anche architettonico e letterario. Curzi affronta la questione evitando, come ciascun buon saggista, di fornire asserzioni rigide e verticistiche, scantonando qualsiasi possibilità di considerazioni vere (semmai veridiche) in forma assoluta. Il tema viene affrontato con garbo e rispetto e, pur irrobustito da un’imponente tradizione storiografica e monografica sull’imperatore, si evita di procedere con conclusioni sommarie derivanti da possibilità che a loro volta possono scaturire dalla lettura di alcuni avvenimenti, o di alcune frasi dette dal giovane imperatore. Si cerca cautamente di analizzare le varie posizioni e di far capire che, come in ogni uomo in qualsiasi epoca, co-esistono in forma diversa, sensibilità differenti, approcci in parte tra loro distanti, procedimenti ideologici e attuativi che non sono, però, contrastanti, semmai risiedono in quel sincretismo tipico dell’età di mezzo nelle quali, se si è spesso alacri conservatori della tradizione, di certo non si disdegna neppure l’avanzata della novità.

Napoleone può essere ascritto, pur in maniera molto personale e sui generis, a un’età di confine in cui è impossibile evidenziare con nettezza gli elementi di rottura, la demarcazione netta che decreta l’allontanamento dall’età della ragione e l’avvicinamento all’età del sentimento. Si sta, chiaramente, ragionando in termini molto semplificati dato che, come Curzi chiarifica in almeno un paio di porzioni del libro, l’Illuminismo non fu solo età della ragione, dell’esaltazione della tecnica, dell’intelligenza e della ricerca, dell’empirismo e dello scientismo come il Romanticismo non fu solo l’esaltazione del sentimento, l’accentuazione di stati umorali mesti e ripiegati, la consacrazione della melanconia, la ricoperta delle discipline esoteriche, delle filosofie orientali e del fascino per il mistero e il gotico (quello che l’autore chiama il “gusto dell’oscuro”, 46). Ragionare su connotazioni specifiche, distaccate a comparti stagno, è pur sempre errato dacché, anche in età illuminista esisterono poeti che, in qualche modo anticiparono il susseguente periodo romantico, così com’è vero che in età illuminista vi erano (seppur osteggiati e perseguitati) maghi o filosofi naturali che dir si voglia. Parimenti, già dalla succosa introduzione scritta dall’autore, è chiaro che “[Napoleone] non può, per aspetti caratteriali e di temperamento, definirsi illuminista e nemmeno totalmente romantico […] diviene necessario collocarlo in una dimensione intermedia” (5).

La natura isolana di Napoleone che nacque ad Ajaccio (Corsica) nel 1769, visse per un periodo all’Isola d’Elba (1814-1815) e morì in esilio a Longwood, sull’Isola di Sant’Elena, in mezzo all’Oceano Atlantico, nel 1821 va tenuta presente. Riccardo Esposito sostiene che “[L’isola] ha regole diverse da quelle della terraferma. […] Ogni isola possiede un suo linguaggio e un suo alfabeto”[1]; per estensione potremmo dire che “chi non vive sull’isola, non può capirla” e, dunque, agli occhi di un non-isolano è difficile comprendere il vero animo di chi sull’isola è nato e vive e ha, magari, un atteggiamento appartato e riflessivo. Difatti, come osserva Curzi, Napoleone – pur dall’animo forte e virile – spesso “reagiva isolandosi” (33), vale a dire configurando la sua condizione vitale in linea con la sua appartenenza geografica: così come la Corsica è distante (e così diversa dalla Madrepatria) il suo animo inquieto lo porta a distanziarsi dall’ambiente, ad abitare parti e situazioni collaterali, di margine. In questa investigazione umorale del giovane uomo Curzi non manca di riflettere su due degli aspetti senz’altro centrali del periodo romantico ovvero il titanismo[2] e il vittimismo. Gerosa ci informa della sua “tendenza alla solitudine e allo studio, specie della matematica”[3] aggiungendo che il giovane Napoleone “aveva sempre un tono di malumore e non era affatto socievole”.[4] Il carattere insulare, di dislocazione e allontanamento sono ben tratteggiati da Curzi nel capitolo che dedica ai rimandi alla filosofia di Spinoza dove scrive: “La similarità dell’anima del Werther con il giovane Napoleone sta nella medesima sensazione di sentirsi dislocato nella propria condizione rispetto alle ansie e ai desideri delle aspettative” (115).[5]

Diciottenne, nel 1787, Napoleone è stato così descritto: “adolescente inquieto, chiuso in se stesso, ossessionato dal fine che si era prefissato, non ha tempo per imparare cose che non gli sono immediatamente utili” (85). Parimenti vien messo in luce (mai esaltato) la componente di vulnerabilità: “lo slancio verso ciò che non si può avere, ma ugualmente è inseguito e desiderato” (87). Si sposò in prime nozze con Giuseppina Beauharnais (1763-1814), donna ricca della Martinica, dunque creola, nel 1796, di sei anni più grande di lui. Anche qui va messa in luce una curiosità che vale la pena rammentare: “Per sposarsi, lei si tolse quattro anni e lui ne aggiunse due dei ai suoi, così che nell’atto di matrimonio risultassero coetanei” (90).

Probabilmente Napoleone amò molto questa donna e senz’altro le fu molto utile in termini sia economici che emotivi e di solidarietà nel permettere la crescita nel grande uomo che poi diventerà. Secondo alcuni, e sembra essere questa anche l’idea di Curzi, Napoleone visse in simbiosi con la donna in una condizione di ricercato/agognato rapporto materno.[6] Il vero rapporto con la madre, infatti, era stato per lo più difficile e freddo o, si dovrebbe dire, poco concreto e vissuto, agognato perché non realizzato nell’affetto sensibile e percepibile. Guido Gerosa ricorda che Napoleone e i suoi fratelli erano stati “educati con estrema severità dalla madre”[7] e “anche quando [la madre] lo picchiava, era morbosamente attaccato”.[8] Sempre Gerosa riposta che: “Nessuna donna lo intimidiva, salvo la madre, […] donna energica. Napoleone, pur essendo un carattere indomito, apprese da lei l’arte dell’obbedienza, prima causa del suo notevole successo”.[9] Secondo Curzi Napoleone è in legame e sperimenta la madre in virtù di una dimensione di idealità, vale a dire di utopia. Similmente il Werther (di cui parleremo tra poco) vive in una condizione di “incapac[ità] di esternare la propria passione” (136). L’amore mancato, perché non espresso, né possibile, è degradato in Napoleone all’acuirsi di eccentricità personali che vedranno accrescere forme di egoismo e centralità, gloria e desiderio di fama, bramosia e superomismo e che lo porteranno a diventare l’imperatore: non solo di terre estese ma del culto di se stesso.

Il tema della madre risulta a una dimensione ben più allargata a livello universale quando Curzi, nell’ultimo capitolo del suo interessante volume, ci parla del concetto di natura-madre e, con esso, di natura matrigna di leopardiana memoria. Lo Sturm und Drang, diversamente dalla natura ostile, convive con l’idea che l’uomo è parte di un tutto in cui la sua singolarità, la sua presenza, possa e debba trovare una concordia con l’elemento collettivo e ambientale; Curzi parla di “sintonia” (150) eppure tale rapporto non è mai ben codificato e sviscerato e in esso permane pur sempre qualcosa di misterioso e insondabile: “Il rapporto con la natura diventa sereno e possibile solo a prezzo del proprio sacrificio” (153).

Tutta le considerazioni e le analisi presenti nell’opera di Curzi partono dal movimento culturale tedesco che anticipò l’età romantica, lo Sturm und Drang. Tale definizione, che sta a significare “tempesta e impeto”, si sviluppò in Germania tra il 1765 e il 1785, soprattutto attorno all’opera di due grandi intellettuali: Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) e Friedrich Schiller (1759-1805). Curzi ce lo spiega come un movimento letterario e culturale il cui programma conteneva “un’integrale rivalutazione dell’irrazionale nella vita e nell’arte in opposizione all’intellettualismo illuministico” (47-48) chiarendo sin da subito che “lo Sturm und Drang non è affatto la negazione dell’Illuminismo, e tanto meno nasce quale movimento anti-illuminista” (49).[10] Questo momento storico-sociale sul quale in molti hanno scritto viene decodificato dall’autore come “esaltazione della torbida passionalità, che erompe dall’animo umano, trascina l’uomo all’azione impetuosa e lo conduce a negare l’esistenza di qualsiasi limite di carattere etico, giuridico e religioso” (64). Lo Sturm und Drang, che nel giro di un decennio si vedrà svuotato del suo impeto iniziale tanto da estinguersi come movimento, si identificava con l’esigenza di un’espressione spontanea e autentica, priva di dettami e costrizioni, il pulsare emotivo doveva essere inarrestabile e non venir sottoposto a reprimende, censure, vessazioni, ingabbiamenti del pensiero cogitante. Ecco perché Napoleone si situa sia prima che dopo, ma anche in mezzo e dunque: “[Napoleone] da rivoluzionario còrso [a] militare si trasforma in controrivoluzionario in Europa, soffocando ogni autonomia degli spiriti nazionali, per imporre il proprio potere” (129).

Napoleone conobbe Goethe a Erfurt nel 1808 e di certo apprezzava già molto l’autore de I dolori del giovane Werther (1774) difatti Arturo Cancellotti ha scritto (e Curzi cita queste parole nel suo saggio): “Napoleone era stato affascinato da questo romanzo, lo aveva letto da capo a fondo sette volte e negli stati d’animo di Werther gli pareva, talvolta, di veder riflessi i suoi propri” (9).[11] Gerosa ci aiuta ad aggiungere alcuni toni del carattere del giovane descrivendolo come “silenzioso, amante della solitudine, capriccioso, altero, estremamente portato all’egoismo”.[12] Per l’autore del saggio, stando ai vari testi consultati, Napoleone avrebbe addirittura letto l’opera di Goethe per ben sette volte. Segno, questo, che l’opera non solo aveva una particolare attrattiva e forza su di lui, tanto da chiamarlo come un’insopprimibile necessità, ma probabilmente era per lo stesso lettore efficace per comprendere la sua vita, se paragonata a quella del tormentato Werther che piega prendeva o avrebbe potuto prendere. Un testo di formazione, dunque, ma non in senso negativo, se teniamo in considerazione l’atto suicidiario che il protagonista poi metterà in atto. Motivo per cui l’opera non sarà gradita dal clero che la condannerà sia per il gesto ultimo adottato quanto per la marcata introspezione, l’aver fatto venire a galla il coacervo di pensieri intimi, angosce e ansie esistenziali sino ad allora inconfessabili e motivo esse stesse di condanna e vergogna. Curzi spende delle considerazioni anche per situare il gesto mortifero del protagonista nel dato contesto sociale: “Si uccide con la consapevolezza che Charlotte non sarà mai del tutto sua, nonostante ella abbia ricambiato il suo bacio così come il suo amore” (60).

Proprio il secondo capitolo, “Il “Piccolo còrso” e il Werther di Goethe: il sentimento d’amore” risulta rimarchevole all’interno di questa originale trattazione, lontana da intenti accademici o dimostrativi, semmai nutrita dalla volontà di fare un consuntivo, pur precario e labile come tutti i consuntivi, per arrivare a una “considerazione di possibilità”, rifiutando steccati dove serrare certezze che potrebbero dimostrare una tesi farraginosa. Curzi rivela che tra Napoleone e Goethe (e lo dimostra) esistono “assonanze sia emozionali sia interpretative del vissuto” (75) nella fattispecie tra Napoleone giovane e il Werther, creazione di Goethe. Primo tra tutti è l’incontro tra Eros e Thánatos che nel Werther porterà all’assunzione della decisione ultima in un acme di drammaticità che il fatalismo non può derogare in nessuna maniera. Una nota va aperta sul tema del suicidio in letteratura che, da sempre, dall’alba dei tempi, è amplissimo e trova riferimenti e occorrenze in testi di ogni tradizione. Curzi fa riferimento all’operazione di emulazione del suicidio che si verificò l’indomani della pubblicazione del Werther con numerosissimi casi di ragazzi che si suicidavano per i propri drammi intimi, sia amorosi che non, trovando in quel gesto reso esemplare dalla narrativa dotta di un intellettuale di tal livello, un viatico plausibile e dunque percorribile.[13] Qualcosa del genere in tempi recenti accadde con il suicidio di Ernest Hemingway (1899-1961), Sylvia Plath (1932-1963) e Kurt Cobain (1967-1994), leader del gruppo musicale dei Nirvana.

Proprio il secondo capitolo, “Il “Piccolo còrso” e il Werther di Goethe: il sentimento d’amore” risulta rimarchevole all’interno di questa originale trattazione, lontana da intenti accademici o dimostrativi, semmai nutrita dalla volontà di fare un consuntivo, pur precario e labile come tutti i consuntivi, per arrivare a una “considerazione di possibilità”, rifiutando steccati dove serrare certezze che potrebbero dimostrare una tesi farraginosa. Curzi rivela che tra Napoleone e Goethe (e lo dimostra) esistono “assonanze sia emozionali sia interpretative del vissuto” (75) nella fattispecie tra Napoleone giovane e il Werther, creazione di Goethe. Primo tra tutti è l’incontro tra Eros e Thánatos che nel Werther porterà all’assunzione della decisione ultima in un acme di drammaticità che il fatalismo non può derogare in nessuna maniera. Una nota va aperta sul tema del suicidio in letteratura che, da sempre, dall’alba dei tempi, è amplissimo e trova riferimenti e occorrenze in testi di ogni tradizione. Curzi fa riferimento all’operazione di emulazione del suicidio che si verificò l’indomani della pubblicazione del Werther con numerosissimi casi di ragazzi che si suicidavano per i propri drammi intimi, sia amorosi che non, trovando in quel gesto reso esemplare dalla narrativa dotta di un intellettuale di tal livello, un viatico plausibile e dunque percorribile.[13] Qualcosa del genere in tempi recenti accadde con il suicidio di Ernest Hemingway (1899-1961), Sylvia Plath (1932-1963) e Kurt Cobain (1967-1994), leader del gruppo musicale dei Nirvana.

Che pure Napoleone avesse pensato con serietà al suicidio non è dato sapere sebbene alcuni scritti in cui è evidente un’accentuata depressione sono lampanti tanto da far pensare al giardino in stato di souffrance di Leopardi: “La vita per me è un peso perché non gusto alcun piacere e tutto per me è dolore… perché gli uomini tra i quali vivo, e tra i quali probabilmente vivrò sempre, hanno modi così diversi dai miei quanto la luna è diversa dal sole” (133).[14]

Nelle note di conclusione al testo Napoleone e Werther vengono ancora avvicinati da Curzi mediante la nota logica del “negare per affermare”: “Werther […] negando la propria vita con il suicidio, fa sviluppare il senso della vita e del sentimento, si nega nella sola dimensione materiale ma non in quella ideale, dove si può vivere un sentimento d’amore intenso e puro. […] a differenza di Napoleone non è riuscito a scindere la spinta ideale pura dall’esigenza di adattarsi alla realtà con i suoi vincoli e le sue determinazioni. […] C’è identico “sacrificio di sé”: il giovane Napoleone sacrifica se stesso per l’amore della gloria di sé, mentre il Werther sacrifica se stesso per l’amore puro verso Lotte” (162-3).

La forza magmatica di tale opera, oltre che restituirci un Napoleone giovanissimo per lo più inedito, è quella di accennare con brevità e sapienza alle varie sfaccettature dei due periodi evocati, l’Illuminismo e il Romanticismo da renderlo un testo ben fruibile e di approfondimento del periodo, addirittura di eventuale supporto per lo studio scolastico delle due sensibilità tipiche, tanto in letteratura quanto a livello sociale. Riferimenti all’enciclopedismo, all’intellettualismo e al cosmopolitismo dell’Illuminismo ma anche all’individualismo e all’utopismo del periodo romantico parimenti al nazionalismo (Johan Gottfried Herder).

In tale ampio percorso che Curzi affronta in maniera per nulla enciclopedica e didascalica, semmai in forma di pillole e di rimandi semplici ai periodi, risultano centrali opere di grandi filosofi e studiosi che tanto affrontarono questioni relative allo studio, alla scienza e all’espressione dell’uomo: il Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini (1755) di Jean-Jacque Rosseau (1712-1778) da Curzi richiamato per far menzione del concetto di “stato di natura”, ma anche la condizione indicibile e straniante del superuomo (übermensch) di nietzschiana memoria. Il terzo capitolo “Lo spinozismo del Werther di Goethe e nel “giovane còrso””, con i vari rimandi alla filosofia di Baruch Spinoza (1632-1677), può risultare leggermente più ostico rispetto agli altri che si leggono con molta meraviglia e desiderio di giungere a conclusione per avere una visione d’insieme su ciò che l’autore voleva in qualche modo asserire e documentare.

Così come Curzi è ben riuscito a tratteggiare nel legame in qualche modo di corrispondenze tra la Illuminismo e Romanticismo, lo stesso Napoleone spaccò gli intellettuali: “Madame de Staël, la donna più intelligente dell’epoca, che dapprima fu affascinata da Napoleone, poi lo odiò ferocemente. E interessanti sono gli itinerari di Monti e di Foscolo: i nostri poeti fecero varie giravolte e ribaltoni, di volta in volta adulando o esecrando il protagonista della storia. […] C’erano da una parte gli idéologues, rimasti fedeli al pensiero illuminista e tuttavia attratti dal progetto napoleonico. Dall’altra l’orientamento politico del console guerriero e dei suoi più diretti collaboratori. Orientamento sempre più fortemente anti-illuministico e antiliberale. […] Gran parte credettero nel Bonaparte illuminista, rivoluzionario, democratico e liberale; poi si pentirono, perché si accorsero che era tutt’altro. […] I colti idéologues si erano convinti che Napoleone sarebbe stato l’equivalente europeo di George Washington. Il generale, “spada della Rivoluzione americana”, divenuto presidente degli Stati Uniti, non aveva voluto farsi dittatore. Era stato un onesto e un democratico e aveva ottemperato alla Costituzione che si era data il suo popolo. Gli ideologi francesi credevano in buona fede che Napoleone si sarebbe comportato allo stesso modo. […] Non andò così: Bonaparte si trasformò in tiranno e gli intellettuali si ersero a oppositori. […] Fu un’epoca di transizione – tra Rivoluzione, Consolato e Impero”.[15]

Così come Curzi è ben riuscito a tratteggiare nel legame in qualche modo di corrispondenze tra la Illuminismo e Romanticismo, lo stesso Napoleone spaccò gli intellettuali: “Madame de Staël, la donna più intelligente dell’epoca, che dapprima fu affascinata da Napoleone, poi lo odiò ferocemente. E interessanti sono gli itinerari di Monti e di Foscolo: i nostri poeti fecero varie giravolte e ribaltoni, di volta in volta adulando o esecrando il protagonista della storia. […] C’erano da una parte gli idéologues, rimasti fedeli al pensiero illuminista e tuttavia attratti dal progetto napoleonico. Dall’altra l’orientamento politico del console guerriero e dei suoi più diretti collaboratori. Orientamento sempre più fortemente anti-illuministico e antiliberale. […] Gran parte credettero nel Bonaparte illuminista, rivoluzionario, democratico e liberale; poi si pentirono, perché si accorsero che era tutt’altro. […] I colti idéologues si erano convinti che Napoleone sarebbe stato l’equivalente europeo di George Washington. Il generale, “spada della Rivoluzione americana”, divenuto presidente degli Stati Uniti, non aveva voluto farsi dittatore. Era stato un onesto e un democratico e aveva ottemperato alla Costituzione che si era data il suo popolo. Gli ideologi francesi credevano in buona fede che Napoleone si sarebbe comportato allo stesso modo. […] Non andò così: Bonaparte si trasformò in tiranno e gli intellettuali si ersero a oppositori. […] Fu un’epoca di transizione – tra Rivoluzione, Consolato e Impero”.[15]

Anche se non è interesse di Curzi nel suo saggio andare oltre ed occuparsi del Napoleone maturo e guerrafondaio, è bene osservare, ad ogni modo, come col trascorrere del tempo sarà visto, tanto dai conservatori che dai rivoltosi, tanto dagli illuministi che dai romantici, per riaffermare, ancora una volta, quant’egli rappresenti un tratto d’unione fondamentale tra le due realtà.

Lorenzo Spurio

Jesi, 04-06-2018

E’ severamente vietato riprodurre il presente testo in forma integrale o di stralci su qualsiasi supporto senza il consenso da parte dell’autore.

NOTE:

[1] Riccardo Esposito, Intorno all’isola. Nuovissimo manuale tecnico-pratico per introdursi al tema insulare, La Conchiglia, Capri, 2015.

[2] Curzi lo definisce in questi termini: “Atteggiamento che esalta la carica individualistica dell’io nella sua perpetua lotta contro la società o il destino” (82).

[3] Guido Gerosa, Napoleone. Un rivoluzionario alla conquista di un impero, Oscar Mondadori, Milano, 1996, p. 15.

[4] Ibidem, p. 21.

[5] Subito dopo aggiunge: “Nel Werther c’è l’ansia dell’innamoramento verso Lotte, la trascendenza che ella compie su di lui, non attraverso la propria persona quanto, piuttosto, nella sua proiezione nell’animo del Werther” (151). Guido Gerosa ha osservato: “la naturale riservatezza di Napoleone, la sua inclinazione a meditare sulla servitù della Corsica […] lo spingevano a cercare la solitudine e rendevano il suo comportamento spesso sgradevole” (19)

[6] Curzi scrive: “I sei anni in più, annessi ai due figli avuti dal precedente matrimonio fanno formulare l’ipotesi che Napoleone possa aver visto in lei la figura materna e la dimensione psicanalitica dell’affetto materno negato” (91). Alcune pagine dopo si accenna anche a un’altra possibilità, indagata in termini psicodinamici, da altri studiosi, ovvero quella del “desiderio incestuoso verso la madre” (134).

[7] Guido Gerosa, Napoleone. Un rivoluzionario alla conquista di un impero, Oscar Mondadori, Milano, 1996, p. 11.

[8] Ibidem, p. 14.

[9] Ibidem, p. 13.

[10] Tale idea è preservata e fornita nel corso dell’intero volume. Leggiamo infatti “[L]o Sturm und Drang è […] meditazione e contaminazione delle due dimensioni, Illuminismo e Romanticismo” (50-51).

[11] Arturo Cancellotti, Napoleone aneddotico, Maglione & Strini, 1923, pp. 205-6.

[12] Guido Gerosa, Napoleone. Un rivoluzionario alla conquista di un impero, Oscar Mondadori, Milano, 1996, p. 27.

[13] Curzi annota nel capitolo “Negli stati d’animo di Werther gli pareva, talvolta, di veder riflessi i suoi propri” che “Il romanzo di Goethe in effetti cambiò una generazione di giovani negli anni tra il 1775 e il 1785, riconoscendo in essi uno spirito rivoluzionario nei costumi e nel pensiero” (127).

[14] L’autore del saggio riporta tale brano scritto di pugno da Napoleone e datato 3 maggio 1786. Esso è citato anche nell’opera di Gerosa secondo il quale “queste righe provano che la “tentazione suicida” esisteva in Napoleone fin dalla sua giovinezza” (Op. Cit., p. 29).

[15] Guido Gerosa, Napoleone. Un rivoluzionario alla conquista di un impero, Oscar Mondadori, Milano, 1996, pp. 307-313.

Il 1996 è l’anno dell’album autoprodotto Terra, che sarà poi ripubblicato nel 2005 da Anima Mundi. Terra, qui, intesa sia come Salento in cui far fiorire magici amori sia come campagna, in cui possiamo vedere la sua carne lacerata, con addosso ferite che versano per l’eternità. Lettura quest’ultima che è rappresentata dal forte utilizzo musicale del tamburello salentino che musicalizza i dolorosi aneliti, gli straziati battiti spirituali e i laceranti pianti della campagna salentina.

Il 1996 è l’anno dell’album autoprodotto Terra, che sarà poi ripubblicato nel 2005 da Anima Mundi. Terra, qui, intesa sia come Salento in cui far fiorire magici amori sia come campagna, in cui possiamo vedere la sua carne lacerata, con addosso ferite che versano per l’eternità. Lettura quest’ultima che è rappresentata dal forte utilizzo musicale del tamburello salentino che musicalizza i dolorosi aneliti, gli straziati battiti spirituali e i laceranti pianti della campagna salentina. Il 2014 è l’anno dell’album Fomenta prodotto da TUK Record. Termine fomenta in italiano come infiammazione e che rimanda, alle emozioni che ardono, infiammano, consumano e bruciano lo spirito attraverso canzoni tematicamente forti e accompagnate da tradizionali musiche salentine contaminate da sonorità balcaniche, zingaresche e arabo-gitane che rappresentano l’innovazione poetico-musicale di Antonio Castrignanò. Una prima tematica la possiamo trovare nella canzone “Core meu”, dove il padre e la madre gli vengono nel sogno, il primo con parole colme di sangue e la seconda con parole colme d’amore. In particolar modo attraverso il ritornello, la madre è rappresentata come una creatura colma di amore, bontà, luminosità, dolcezza e come una saggia consigliera per quello che riguarda l’eterna giovinezza, dall’artista salentino riprodotta attraverso il suono del tipico tamburello salentino in grado di salvare gli Uomini dalla terrena Morte e farli vivere, in un universo animato da dolci nostalgie e commoventi reminiscenze. Una seconda tematica la troviamo nella canzone “Fomenta”, dove la Vita è vista come la taranta, ovvero, come un’ardente, passionale ed erotica danza all’interno di una Vita composta da laceranti dolori, da sofferenti croci esistenziali, da oscure brume spirituali e popolata infine da Uomini che muoiono e rinascono ogni giorno. Dolori e sonni eterni che possono essere curati attraverso la pizzica vista come una creatura dalla divina voce, in grado di farci rinascere come paradisiache creature dai dolci aneliti, dalle leggiadre carni, dalle ubriacanti movenze, dall’ardente sangue e da un candido spirito che profuma di libertà. Il tutto musicato da sonorità salentine e gitano-zingaresche realizzate da violini, fisarmoniche e tamburelli a sonagli che simboleggiano gli umani singhiozzi colmi di sofferenza e di lacrime. Una terza tematica è racchiusa nella canzone “Li culuri te la terra” dove l’amore è concepito come una tavolozza dai mille colori simboleggianti dolci reminiscenze, amare ombre esistenziali, accecanti allucinazioni paradisiache e ardenti amori passionali come la melodia della pizzica, le parole della taranta e le sanguigne lacrime della campagna salentina.

Il 2014 è l’anno dell’album Fomenta prodotto da TUK Record. Termine fomenta in italiano come infiammazione e che rimanda, alle emozioni che ardono, infiammano, consumano e bruciano lo spirito attraverso canzoni tematicamente forti e accompagnate da tradizionali musiche salentine contaminate da sonorità balcaniche, zingaresche e arabo-gitane che rappresentano l’innovazione poetico-musicale di Antonio Castrignanò. Una prima tematica la possiamo trovare nella canzone “Core meu”, dove il padre e la madre gli vengono nel sogno, il primo con parole colme di sangue e la seconda con parole colme d’amore. In particolar modo attraverso il ritornello, la madre è rappresentata come una creatura colma di amore, bontà, luminosità, dolcezza e come una saggia consigliera per quello che riguarda l’eterna giovinezza, dall’artista salentino riprodotta attraverso il suono del tipico tamburello salentino in grado di salvare gli Uomini dalla terrena Morte e farli vivere, in un universo animato da dolci nostalgie e commoventi reminiscenze. Una seconda tematica la troviamo nella canzone “Fomenta”, dove la Vita è vista come la taranta, ovvero, come un’ardente, passionale ed erotica danza all’interno di una Vita composta da laceranti dolori, da sofferenti croci esistenziali, da oscure brume spirituali e popolata infine da Uomini che muoiono e rinascono ogni giorno. Dolori e sonni eterni che possono essere curati attraverso la pizzica vista come una creatura dalla divina voce, in grado di farci rinascere come paradisiache creature dai dolci aneliti, dalle leggiadre carni, dalle ubriacanti movenze, dall’ardente sangue e da un candido spirito che profuma di libertà. Il tutto musicato da sonorità salentine e gitano-zingaresche realizzate da violini, fisarmoniche e tamburelli a sonagli che simboleggiano gli umani singhiozzi colmi di sofferenza e di lacrime. Una terza tematica è racchiusa nella canzone “Li culuri te la terra” dove l’amore è concepito come una tavolozza dai mille colori simboleggianti dolci reminiscenze, amare ombre esistenziali, accecanti allucinazioni paradisiache e ardenti amori passionali come la melodia della pizzica, le parole della taranta e le sanguigne lacrime della campagna salentina.

Va ricordata anche la raccolta postuma Canto senza voce (Terra d’ulivi, 2013), un canto eseguito con voce colma di compassione, autoritarismo, follia psico-sociale, tirannica passionalità amorosa e libertà esistenziale. Opera questa divisa in cinque sezioni: I veri poeti…, Era prima la musica…, Ulivi della mia terra…, Amore… e Paesaggi. Nella prima la Poesia è concepita come una lingua che nasce dalle più oscure profondità dell’animo umano.

Va ricordata anche la raccolta postuma Canto senza voce (Terra d’ulivi, 2013), un canto eseguito con voce colma di compassione, autoritarismo, follia psico-sociale, tirannica passionalità amorosa e libertà esistenziale. Opera questa divisa in cinque sezioni: I veri poeti…, Era prima la musica…, Ulivi della mia terra…, Amore… e Paesaggi. Nella prima la Poesia è concepita come una lingua che nasce dalle più oscure profondità dell’animo umano. Il 2004 è l’anno della raccolta Dittico. Poesie in italiano e in friulano 1999-2003 divisa in due sezioni: Inniò e Ritornare. Un’opera in cui il friulano è alla ricerca della sua terra, qui riletta in toni intimi, e concepita come un universo popolato da ombre antropologico-secolari. La sua è una lingua senza finzioni, ombre, lacrime e maschere per rapportarsi con l’inedito dialogatore. Qui si evidenzia anche il sogno, inteso come una strada da percorrere nel più totale silenzio e dove l’unica luce visibile è l’oscurità della notte.

Il 2004 è l’anno della raccolta Dittico. Poesie in italiano e in friulano 1999-2003 divisa in due sezioni: Inniò e Ritornare. Un’opera in cui il friulano è alla ricerca della sua terra, qui riletta in toni intimi, e concepita come un universo popolato da ombre antropologico-secolari. La sua è una lingua senza finzioni, ombre, lacrime e maschere per rapportarsi con l’inedito dialogatore. Qui si evidenzia anche il sogno, inteso come una strada da percorrere nel più totale silenzio e dove l’unica luce visibile è l’oscurità della notte. Scrittura poetica anche dai toni intimo-confessionali, dove la sua folle ed estrema vita senza Dio è il rispecchiamento della vera e unica Vita, a discapito della quotidiana esistenza di tutti i giorni concepita da Patti Smith come una maledizione dalla quale se ne tiene ben lontana

Scrittura poetica anche dai toni intimo-confessionali, dove la sua folle ed estrema vita senza Dio è il rispecchiamento della vera e unica Vita, a discapito della quotidiana esistenza di tutti i giorni concepita da Patti Smith come una maledizione dalla quale se ne tiene ben lontana Dopo Patti Smith passiamo ora, all’ex leader dei Doors e poeta americano James Douglas Morrison o più semplicemente Jim Morrison (Melbourne, 1943-Parigi, 1971). Poeta che nel 1969 pubblicò in tiratura limitata di sole 100 copie, le raccolte I Signori. Appunti sulla Visione e Le Nuove Creature che a mio semplice e umile dire da cultore letterario, sono ancora meglio della raccolta Tempesta elettrica. Poesie e scritti perduti pubblicata nell’estate del 1971 e poi ristampata postuma nel 2002. Opere, quelle del 1969, che saranno analizzate da me in generale, poiché al pari dei Diari di Kurt Cobain, anche le due raccolte di Jim Morrison non credo siano da considerare come opere poetiche in tutto e per tutto.

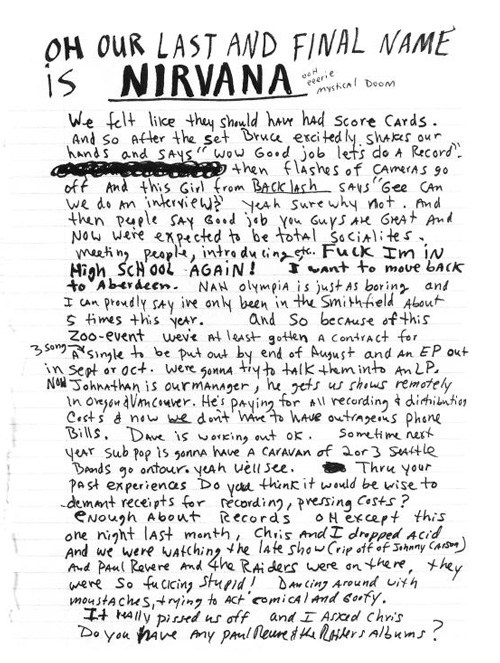

Dopo Patti Smith passiamo ora, all’ex leader dei Doors e poeta americano James Douglas Morrison o più semplicemente Jim Morrison (Melbourne, 1943-Parigi, 1971). Poeta che nel 1969 pubblicò in tiratura limitata di sole 100 copie, le raccolte I Signori. Appunti sulla Visione e Le Nuove Creature che a mio semplice e umile dire da cultore letterario, sono ancora meglio della raccolta Tempesta elettrica. Poesie e scritti perduti pubblicata nell’estate del 1971 e poi ristampata postuma nel 2002. Opere, quelle del 1969, che saranno analizzate da me in generale, poiché al pari dei Diari di Kurt Cobain, anche le due raccolte di Jim Morrison non credo siano da considerare come opere poetiche in tutto e per tutto. I Diari di Kurt Cobain (Aberdeen, 1967 – Seattle, 1994) secondo il mio parere non può essere considerata propriamente un’opera letteraria, ma è un testo che comunque va tenuto presente rappresentando una sorta di Santo Graal della musica definita grunge. Nell’opera si ritrovano le origini del nome del gruppo musicale dei Nirvana e meditazioni personali del suo leader indiscusso.

I Diari di Kurt Cobain (Aberdeen, 1967 – Seattle, 1994) secondo il mio parere non può essere considerata propriamente un’opera letteraria, ma è un testo che comunque va tenuto presente rappresentando una sorta di Santo Graal della musica definita grunge. Nell’opera si ritrovano le origini del nome del gruppo musicale dei Nirvana e meditazioni personali del suo leader indiscusso.

In L’estate del ’78, edito da Sellerio, Roberto Alajmo narra un segmento della sua biografia per ricostruire, sulla base di documenti e ricordi, la storia della sua famiglia e soprattutto della madre Elena fino al momento della sua morte improvvisa e drammatica. Ḗ l’esperienza della sua paternità e la riflessione sul nome dato al figlio, diverso da quelli che “ ritornano a generazioni alternate”, che sembra indurre Alajmo a affrontare questo importante nodo della sua vita.

In L’estate del ’78, edito da Sellerio, Roberto Alajmo narra un segmento della sua biografia per ricostruire, sulla base di documenti e ricordi, la storia della sua famiglia e soprattutto della madre Elena fino al momento della sua morte improvvisa e drammatica. Ḗ l’esperienza della sua paternità e la riflessione sul nome dato al figlio, diverso da quelli che “ ritornano a generazioni alternate”, che sembra indurre Alajmo a affrontare questo importante nodo della sua vita. Il mito di Orfeo ha segnato profondamente la cultura occidentale nell’ambito della letteratura, dell’arte e della musica. Ḗ naturale, perciò, che chi come Carmelo Fucarino si è nutrito di letteratura e arte tenda a dare connotazione simbolica ad ogni proprio dato esistenziale, sia luogo sia persona. Nel romanzo il mito antico di Orfeo ha la funzione di dare forma e ordine di rappresentazione alla realtà mutevole e sfuggente della vita, sottraendola ai limiti della logica razionale per avviarla ad una comprensione più alta e complessa. Accanto al testo virgiliano e all’

Il mito di Orfeo ha segnato profondamente la cultura occidentale nell’ambito della letteratura, dell’arte e della musica. Ḗ naturale, perciò, che chi come Carmelo Fucarino si è nutrito di letteratura e arte tenda a dare connotazione simbolica ad ogni proprio dato esistenziale, sia luogo sia persona. Nel romanzo il mito antico di Orfeo ha la funzione di dare forma e ordine di rappresentazione alla realtà mutevole e sfuggente della vita, sottraendola ai limiti della logica razionale per avviarla ad una comprensione più alta e complessa. Accanto al testo virgiliano e all’ Valtero Curzi, poeta e scrittore senigalliese, è anche valido saggista. Ne ha dato prova, negli ultimi anni, con una serie di testi investigativi, d’approfondimento e con sue dissertazioni prettamente di carattere filosofico che, più che dare una spiegazione unica, aprono a interpretazioni. Autore di sillogi poetiche e di un romanzo epistolare, nonché di un sagace e curioso libro dal titolo quasi avanguardistico, L’omino delle foglie sulla via del Tao (Le Mezzelane, 2017), ha recentemente pubblicato un saggio su Napoleone Bonaparte. Il volume, dal titolo Il giovane imperatore, è edito dalla casa editrice umbra Intermedia Edizioni e si apre con un sottotitolo che delimita l’immensa materia sull’Imperatore che ha inteso trattare, vale a dire il periodo storico e la sensibilità che si stagliano “tra lo Sturm und Drang e il Romanticismo”.

Valtero Curzi, poeta e scrittore senigalliese, è anche valido saggista. Ne ha dato prova, negli ultimi anni, con una serie di testi investigativi, d’approfondimento e con sue dissertazioni prettamente di carattere filosofico che, più che dare una spiegazione unica, aprono a interpretazioni. Autore di sillogi poetiche e di un romanzo epistolare, nonché di un sagace e curioso libro dal titolo quasi avanguardistico, L’omino delle foglie sulla via del Tao (Le Mezzelane, 2017), ha recentemente pubblicato un saggio su Napoleone Bonaparte. Il volume, dal titolo Il giovane imperatore, è edito dalla casa editrice umbra Intermedia Edizioni e si apre con un sottotitolo che delimita l’immensa materia sull’Imperatore che ha inteso trattare, vale a dire il periodo storico e la sensibilità che si stagliano “tra lo Sturm und Drang e il Romanticismo”. Proprio il secondo capitolo, “Il “Piccolo còrso” e il Werther di Goethe: il sentimento d’amore” risulta rimarchevole all’interno di questa originale trattazione, lontana da intenti accademici o dimostrativi, semmai nutrita dalla volontà di fare un consuntivo, pur precario e labile come tutti i consuntivi, per arrivare a una “considerazione di possibilità”, rifiutando steccati dove serrare certezze che potrebbero dimostrare una tesi farraginosa. Curzi rivela che tra Napoleone e Goethe (e lo dimostra) esistono “assonanze sia emozionali sia interpretative del vissuto” (75) nella fattispecie tra Napoleone giovane e il Werther, creazione di Goethe. Primo tra tutti è l’incontro tra Eros e Thánatos che nel Werther porterà all’assunzione della decisione ultima in un acme di drammaticità che il fatalismo non può derogare in nessuna maniera. Una nota va aperta sul tema del suicidio in letteratura che, da sempre, dall’alba dei tempi, è amplissimo e trova riferimenti e occorrenze in testi di ogni tradizione. Curzi fa riferimento all’operazione di emulazione del suicidio che si verificò l’indomani della pubblicazione del Werther con numerosissimi casi di ragazzi che si suicidavano per i propri drammi intimi, sia amorosi che non, trovando in quel gesto reso esemplare dalla narrativa dotta di un intellettuale di tal livello, un viatico plausibile e dunque percorribile.

Proprio il secondo capitolo, “Il “Piccolo còrso” e il Werther di Goethe: il sentimento d’amore” risulta rimarchevole all’interno di questa originale trattazione, lontana da intenti accademici o dimostrativi, semmai nutrita dalla volontà di fare un consuntivo, pur precario e labile come tutti i consuntivi, per arrivare a una “considerazione di possibilità”, rifiutando steccati dove serrare certezze che potrebbero dimostrare una tesi farraginosa. Curzi rivela che tra Napoleone e Goethe (e lo dimostra) esistono “assonanze sia emozionali sia interpretative del vissuto” (75) nella fattispecie tra Napoleone giovane e il Werther, creazione di Goethe. Primo tra tutti è l’incontro tra Eros e Thánatos che nel Werther porterà all’assunzione della decisione ultima in un acme di drammaticità che il fatalismo non può derogare in nessuna maniera. Una nota va aperta sul tema del suicidio in letteratura che, da sempre, dall’alba dei tempi, è amplissimo e trova riferimenti e occorrenze in testi di ogni tradizione. Curzi fa riferimento all’operazione di emulazione del suicidio che si verificò l’indomani della pubblicazione del Werther con numerosissimi casi di ragazzi che si suicidavano per i propri drammi intimi, sia amorosi che non, trovando in quel gesto reso esemplare dalla narrativa dotta di un intellettuale di tal livello, un viatico plausibile e dunque percorribile. Così come Curzi è ben riuscito a tratteggiare nel legame in qualche modo di corrispondenze tra la Illuminismo e Romanticismo, lo stesso Napoleone spaccò gli intellettuali: “Madame de Staël, la donna più intelligente dell’epoca, che dapprima fu affascinata da Napoleone, poi lo odiò ferocemente. E interessanti sono gli itinerari di Monti e di Foscolo: i nostri poeti fecero varie giravolte e ribaltoni, di volta in volta adulando o esecrando il protagonista della storia. […] C’erano da una parte gli idéologues, rimasti fedeli al pensiero illuminista e tuttavia attratti dal progetto napoleonico. Dall’altra l’orientamento politico del console guerriero e dei suoi più diretti collaboratori. Orientamento sempre più fortemente anti-illuministico e antiliberale. […] Gran parte credettero nel Bonaparte illuminista, rivoluzionario, democratico e liberale; poi si pentirono, perché si accorsero che era tutt’altro. […] I colti idéologues si erano convinti che Napoleone sarebbe stato l’equivalente europeo di George Washington. Il generale, “spada della Rivoluzione americana”, divenuto presidente degli Stati Uniti, non aveva voluto farsi dittatore. Era stato un onesto e un democratico e aveva ottemperato alla Costituzione che si era data il suo popolo. Gli ideologi francesi credevano in buona fede che Napoleone si sarebbe comportato allo stesso modo. […] Non andò così: Bonaparte si trasformò in tiranno e gli intellettuali si ersero a oppositori. […] Fu un’epoca di transizione – tra Rivoluzione, Consolato e Impero”.

Così come Curzi è ben riuscito a tratteggiare nel legame in qualche modo di corrispondenze tra la Illuminismo e Romanticismo, lo stesso Napoleone spaccò gli intellettuali: “Madame de Staël, la donna più intelligente dell’epoca, che dapprima fu affascinata da Napoleone, poi lo odiò ferocemente. E interessanti sono gli itinerari di Monti e di Foscolo: i nostri poeti fecero varie giravolte e ribaltoni, di volta in volta adulando o esecrando il protagonista della storia. […] C’erano da una parte gli idéologues, rimasti fedeli al pensiero illuminista e tuttavia attratti dal progetto napoleonico. Dall’altra l’orientamento politico del console guerriero e dei suoi più diretti collaboratori. Orientamento sempre più fortemente anti-illuministico e antiliberale. […] Gran parte credettero nel Bonaparte illuminista, rivoluzionario, democratico e liberale; poi si pentirono, perché si accorsero che era tutt’altro. […] I colti idéologues si erano convinti che Napoleone sarebbe stato l’equivalente europeo di George Washington. Il generale, “spada della Rivoluzione americana”, divenuto presidente degli Stati Uniti, non aveva voluto farsi dittatore. Era stato un onesto e un democratico e aveva ottemperato alla Costituzione che si era data il suo popolo. Gli ideologi francesi credevano in buona fede che Napoleone si sarebbe comportato allo stesso modo. […] Non andò così: Bonaparte si trasformò in tiranno e gli intellettuali si ersero a oppositori. […] Fu un’epoca di transizione – tra Rivoluzione, Consolato e Impero”. La caratteristica di questo volume è quella di accompagnare il lettore in un percorso umano, che è appunto quello della Pozzi, con precisione e grande rispetto delle vicende altrui. Gli apparati grafici e iconici che sono stati impiegati (opera dell’artista udinese Pia Valentinis) si delineano come pregnanti e insostituibili in un progetto che risulta essere lodevole – come già accennato – non solo per i contenuti – densi e nevralgici – ma per la cura editoriale, degli inserti, dei disegni, della composizione dei capitoli e di ogni minuzia che è studiata ad arte per compendiare al meglio un progetto che è vivo, multidisciplinare, interattivo e, pertanto, assai coinvolgente.

La caratteristica di questo volume è quella di accompagnare il lettore in un percorso umano, che è appunto quello della Pozzi, con precisione e grande rispetto delle vicende altrui. Gli apparati grafici e iconici che sono stati impiegati (opera dell’artista udinese Pia Valentinis) si delineano come pregnanti e insostituibili in un progetto che risulta essere lodevole – come già accennato – non solo per i contenuti – densi e nevralgici – ma per la cura editoriale, degli inserti, dei disegni, della composizione dei capitoli e di ogni minuzia che è studiata ad arte per compendiare al meglio un progetto che è vivo, multidisciplinare, interattivo e, pertanto, assai coinvolgente.