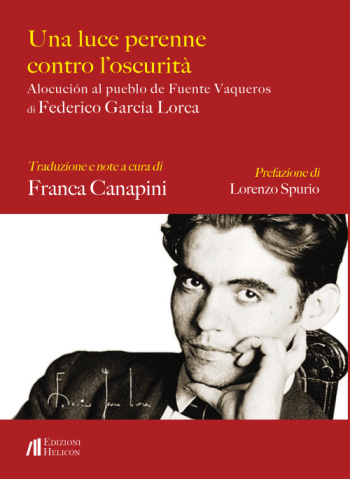

La poetessa e scrittrice toscana Franca Canapini ha recentemente pubblicato, per i tipi di Helicon di Arezzo, un importante lavoro letterario tra poesia, traduzione e saggio. Si tratta della rilettura commentata, oltre che della traduzione, del celebre testo del poeta Federico García Lorca (1898-1936) letto nel settembre 1931 all’atto dell’inaugurazione della Biblioteca Pubblica di Fuente Vaqueros, suo luogo natale, nei dintorni di Granada.

L’opera, che ho avuto il piacere e l’onore di poter leggere in anteprima e in progress durante il suo sviluppo e che mi ha dato la possibilità di stilare la prefazione, è uno studio attento e meticoloso, ricco di riflessioni della Nostra sul mondo dei libri, dell’importanza della cultura e della comunicazione a partire dalla alocución del Granadino che, se non è tra i testi maggiormente noti e citati del suo ampio repertorio, merita senz’altro una particolare attenzione.

La Canapini ha individuato nelle varie parti che costituiscono questo brano le parole chiave, i punti cruciali di svolta del pensiero lorchiano e, mediante una fertile attività esegetica e interpretativa, ne ha costruito un libro in cui non solo legge l’autore spagnolo – nel contesto della guerra civile che l’avrebbe visto, indirettamente, coinvolto e una delle più celebri vittime – ma lo rilegge in relazione al contesto odierno, alla società globalizzata nella quale viviamo. La nuova contestualizzazione dell’opera nello scenario odierno è funzionale a far emergere in maniera ancor più decisiva i temi fondanti del discorso lorchiano. Puntuali note a piè di pagina forniscono ulteriori approfondimenti su date, momenti decisivi o persone – tra amici e intellettuali – con le quali Lorca fu in contatto ma anche – in un’ottica più ampia e generale – a tutta la storia della scrittura (che è storia della civiltà) passando attraverso le fasi della trasmissione del libro nelle sue varie forme, all’editoria come scienza e soffermandosi anche sul valore del libro come oggetto prezioso, per contenuti ma anche per fattura e tradizione.

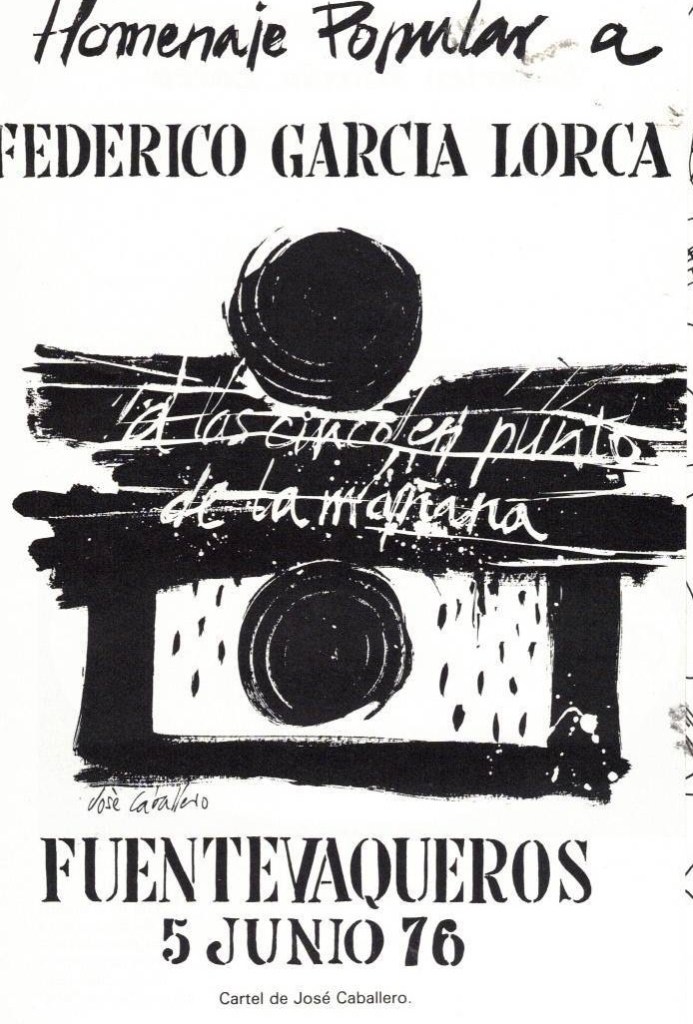

La scomposizione del testo di Lorca in vari capitoli facilita questo lavoro di studio e lettura di Franca Canapini dei tanti elementi degni di essere presi in esame, approfonditi, sviscerati[1]. La successione delle varie parti, con la traduzione in italiano (importante il supporto e la supervisione dell’argentina Cecilia Casau in questo) e il relativo commento, sono di particolare utilità anche per chi non ha padronanza della lingua spagnola e potrà, in tal modo, usufruire di un mezzo molto efficace, preciso, attento a ogni approccio. Non di minore importanza è la scelta dell’apparato fotografico che correda in maniera proporzionata e visivamente adeguata la componente testuale. Tra le immagini uno scatto del 1914 di un giovanissimo Lorca in compagnia dell’amata sorella Isabel (1909-2002) mentre le insegna a leggere ma anche uno scatto del 1976, nel quarantennale dell’uccisione del poeta, per il primo evento-omaggio Cinco a las cinco (che da allora annualmente si tiene in sua memoria) a Fuente Vaqueros. Nella prima fila, del foltissimo pubblico presente all’aperto (6.000 persone, riportano le cronache) di questo spettacolo corale (uno dei primi eventi pubblici in cui fu possibile partecipare ed esprimersi con la riappropriata libertà dopo il buio della dittatura), si distingue l’allora sessantasettenne sorella Isabel al centro e poco lontano, alla sua destra, probabilmente Antonina Rodrigo, l’unica donna della “Commissione dei 33” che organizzò l’evento celebrativo.

Particolarmente rilevanti risultano, tra i tanti, i capitoli 6 e 7 dell’opera che contengono lo studio di quelle parti di testo di Lorca forse più note e da Canapini contraddistinti con i titoli che richiamano le sue stesse parole “Non solo di pane vive l’uomo” e “Libri! Libri! Orizzonti, scale per salire sulla vetta dello spirito e del cuore”.

Lo scritto di Lorca, mediante la circumnavigazione delle vicende dell’oggetto-libro, è una storia condensata della cultura dell’uomo, delle vicende proto-editoriali che hanno contraddistinto l’evoluzione delle tecniche di stampa, nella convinzione che il libro sia un potente fattore di conoscenza, cultura e di socialità, ben al di là della mera erudizione. Ed ecco perché il tono impiegato dallo spagnolo è quello di un oratore lieto e soddisfatto: con la fondazione della Biblioteca non si prende parte a una cerimonia istituzionale ma a una festa collettiva, un momento di felice condivisione tra chi (come lui che tanto lesse e altrettanto scrisse) ama i libri e ne difende l’importanza. Riconosce e consacra la libertà del singolo e delle masse. La tutela e la promozione del libro, in qualsiasi modo si realizzino, attengono a un fenomeno di spiccata rilevanza poiché garantisce “unica salvezza dei popoli”. Libertà d’espressione e riconoscimento di diritti che di lì a poco sarebbero stati duramente messi al bando dall’oppressione fascista nel duro conflitto civile (1936-1939) e poi del dominio dittatoriale franchista (1936-1975) che, come ogni dittatura, introdusse una dura attività di censura preventiva e organizzò indici di libri proibiti.

Il capitolo che chiude l’opera, il ventottesimo, contiene l’estremo omaggio di Lorca in difesa di quel mondo di libertà e di conoscenza per il quale sempre si impegnò nel corso della sua breve vita e ha la forma anche di un riconoscimento verso coloro che, a vario titolo, hanno difeso nel corso del tempo le medesime libertà. Qui troviamo, in un climax lirico che non può rimanere inavvertito, il senso compiuto dell’intera alocución che è e permane, in fondo, il suo testamento universale:

“E un saluto a tutti. Ai vivi e ai morti, giacché vivi e morti compongono un paese. Ai vivi per augurargli felicità e ai morti per ricordarli con affetto perché rappresentano la tradizione del popolo e perché è grazie a loro se siamo tutti qui. Che questa biblioteca doni pace, inquietudine spirituale e allegria a questo paese e non dimenticate questo bellissimo detto che scrisse un critico francese del secolo XIX: Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei”.

Lorenzo Spurio

Matera, 05/04/2025

****

L’autrice

Franca Canapini è nata a Chianciano Terme (SI), risiede ad Arezzo dal 1975. Laureata in Materie Letterarie presso l’Università degli Studi di Perugia, è stata docente di Lettere nella Scuola Secondaria di primo grado. Ha pubblicato nove raccolte di poesia: Stagioni sovrapposte e confuse (2010), Tra i solstizi (2011), Il senso del sempre (2013), Viaggio nella poesia (2014), Gente in cammino (2014), La bellezza tragica del mondo (2016), Semi nudi (2021), Haiku per un anno (2022), Misteri d’amore – Poema ispirato al Simposio di Platone (20249. Al suo attivo ha anche un romanzo (Un giorno, la vita, 2017) una raccolta di favole (Favolette per grandi e per piccini, 2017), un romanzo breve (Melina – Una storia surreale, 2019) e un racconto di memorie (Dal fondo – I miei primi dieci anni, 2019). Ha ricevuto premi e riconoscimenti per la sua opera poetica e narrativa. Per la saggistica ha pubblicato: Una luce perenne contro l’oscurità. Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros di Federico García Lorca (2025). È stata Consigliere e Vice Presidente dell’Associazione degli Scrittori Aretini “Tagete” dal 2013 al 2023, nonché membro di giuria in alcuni premi letterari.

[1] L’autrice ha dedicato anche un interessante articolo a questo libro di Lorca focalizzando l’attenzione sull’importanza della lettura come “buona pratica”: Franca Canapini, “Dalla Alocución al pueblo di Fuente Vaqueros di Federico Garcia Lorca del 1931 alla necessità odierna di creare una consuetudine con il libro, «La casa del vento», 16/03/2025, Link: https://tinyurl.com/ypz3a8jz (Sito consultato il 05/04/2025).

E’ severamente vitato pubblicare il presente testo, in formato integrale o di stralci su qualsiasi tipo di supporto, senza l’autorizzazione da parte dell’Autore. La citazione, con opportuni riferimenti all’autore del brano, al titolo del blog, la data, il link di caricamento, è consentita.

![Cerniglia Rossella 2020 [AL] - Ipostasi di buio [fronte]](https://blogletteratura.com/wp-content/uploads/2020/07/cerniglia-rossella-2020-al-ipostasi-di-buio-fronte.jpg) Rossella Cerniglia è nata a Palermo e vive a Marsala. Laureata in Filosofia è stata a lungo docente di materia letterarie nei Licei di Palermo. Poetessa, narratrice, saggista, ha pubblicato i libri di poesie Allusioni del Tempo (1980), Io sono il Negativo (1983), Ypokeimenon (1991), Oscuro viaggio (1992), Fragmenta (1994), Sehnsucht (1995), Il Canto della Notte (1997), D’Amore e morte (2000), L’inarrivabile meta (2002), Tra luce ed ombra il canto si dispiega (2002), Mentre cadeva il giorno (2003), Aporia (2006), Penelope e altre poesie (2009), Antologia (2013), Mito ed Eros. Antenore e Teseo con altre poesie (2017), Il retaggio dell’ombra (2020); i romanzi Edonè…edonè (1999), Adolescenza infinita (2007); il libro di racconti Il tessuto dell’anima (2011) e il libro di saggistica Riflessioni, temi e autori (2018).

Rossella Cerniglia è nata a Palermo e vive a Marsala. Laureata in Filosofia è stata a lungo docente di materia letterarie nei Licei di Palermo. Poetessa, narratrice, saggista, ha pubblicato i libri di poesie Allusioni del Tempo (1980), Io sono il Negativo (1983), Ypokeimenon (1991), Oscuro viaggio (1992), Fragmenta (1994), Sehnsucht (1995), Il Canto della Notte (1997), D’Amore e morte (2000), L’inarrivabile meta (2002), Tra luce ed ombra il canto si dispiega (2002), Mentre cadeva il giorno (2003), Aporia (2006), Penelope e altre poesie (2009), Antologia (2013), Mito ed Eros. Antenore e Teseo con altre poesie (2017), Il retaggio dell’ombra (2020); i romanzi Edonè…edonè (1999), Adolescenza infinita (2007); il libro di racconti Il tessuto dell’anima (2011) e il libro di saggistica Riflessioni, temi e autori (2018). Come si sarà ben capito da questi primi accenni, la poesia di Rosa Salvia è filosofica, dominata da una profondità di pensiero che ne governa la costruzione con un approccio argomentativo, ma evita di essere intellettualistica perché si fa concreta di figure e di situazioni: si pensi alle poesie sulla sposa bambina, sulla madre, sulla top model che nella vasca da bagno si interroga sul trascorrere del tempo, alle poesie che trattano di temi di assoluta attualità come la guerra siriana, il crollo del viadotto Morandi a Genova, fino alla riflessione divertita su “spelacchio”, l’albero di Natale posto di fronte al balcone del duce che “di ramo in ramo” “morendo” ci ricorda che “non c’è che la ricerca, il silenzio e la notte / e la scura infinità della pioggia”.

Come si sarà ben capito da questi primi accenni, la poesia di Rosa Salvia è filosofica, dominata da una profondità di pensiero che ne governa la costruzione con un approccio argomentativo, ma evita di essere intellettualistica perché si fa concreta di figure e di situazioni: si pensi alle poesie sulla sposa bambina, sulla madre, sulla top model che nella vasca da bagno si interroga sul trascorrere del tempo, alle poesie che trattano di temi di assoluta attualità come la guerra siriana, il crollo del viadotto Morandi a Genova, fino alla riflessione divertita su “spelacchio”, l’albero di Natale posto di fronte al balcone del duce che “di ramo in ramo” “morendo” ci ricorda che “non c’è che la ricerca, il silenzio e la notte / e la scura infinità della pioggia”.

L’autrice presenterà il suo libro Interferenze alla luce di poesie domenica 17 dicembre alle 17:30 a Macerata presso la Locanda del Belli (Via Mazzini 29) durante la quale si terrà un aperitivo letterario con la presenza del poeta e critico letterario prof. Guido Garufi (di recente uscito con la silloge Fratelli con prefazione di Giovanni Tesio) e gli intermezzi musicali al pianoforte di Halyna Zamyatina. Per chi gradirà fermarsi per l’apericena, essa ha un prezzo di 13€ e sarà possibile effettuare la prenotazione ai riferimenti in calce.

L’autrice presenterà il suo libro Interferenze alla luce di poesie domenica 17 dicembre alle 17:30 a Macerata presso la Locanda del Belli (Via Mazzini 29) durante la quale si terrà un aperitivo letterario con la presenza del poeta e critico letterario prof. Guido Garufi (di recente uscito con la silloge Fratelli con prefazione di Giovanni Tesio) e gli intermezzi musicali al pianoforte di Halyna Zamyatina. Per chi gradirà fermarsi per l’apericena, essa ha un prezzo di 13€ e sarà possibile effettuare la prenotazione ai riferimenti in calce.

L’intera silloge di Marco Nicastro è una curiosa circumnavigazione attorno al fascino misterico di ombre e luci. Lo stesso titolo, Il buio e la luce, chiarisce in partenza la dicotomica trattazione di tante liriche qui contenute. Ma, in fondo, non sono la luce né le tenebre ad essere i veri temi, i messaggi finali, di queste poesie quanto gli elementi che descrivono gli ambienti, che accolgono gli accadimenti, le condizioni meteorologiche e fisiche esperite dall’io poeta. Si tratta, nel caso di Marco Nicastro, di un fare poetico profondamente radicato al libero e intimo sentire l’anima, fatto di rapsodie di ricordi, sentimenti evocati e anelati, attestazioni di solitudine e richieste d’amore. In questa ampia strada il Nostro non manca di connotare gli ambienti, ma anche gli stati emotivi, di quella polarità cara ai neoplatonici e allo stesso Shakespeare interpretabile nell’ossimorica coppietta di bianco-nero, luce-tenebre e, analogicamente, di segregazione-libertà, avvallamento-sospesione, malinconia-gioia, solitudine-amore, morte-vita. Nicastro caratterizza in maniera puntuale e mai identica i vari squarci emotivi, le incursioni sensoriali, le pillole di memoria che riemergono da un’esistenza spesso affossata dalla noia o appiattita dalla desolante condizione di vivere la solitudine. La stessa opera è divisa per volontà dell’autore in due parti, a compendiare quasi due punti di vista diversi, due differenti propensioni ad approcciarsi al mondo di fuori come, a suo modo, rintraccia Lorenzo Renzi nella nota di prefazione. Non sono altrettanto convinto, come lo è il prefatore, che la divisione stagna delle due sezioni corrisponda con altrettanta sistematicità alla suddivisione di poesie più o meno cupe e attorcigliate su pensieri esistenziali da poesie meno affossate, più liete e che comunque non ammorbano il lettore. Mi pare di ravvisare, invece, che esista un continuum tematico piuttosto palese tra le due sezioni dove ombre e bagliori, luce e tenebre ricorrono spesso a descrivere momenti, a metamorfizzare attimi vissuti a rendere manifesta una situazione a volte leggiadra altre cupa e addirittura nefasta. Vi sono, infatti, liriche dove le perlustrazioni mentali del Nostro lo portano in termini di distanza assai lontano dalle liriche più partecipate emotivamente, accorate, piene di pathos, nelle quali, invece, secondo una impostazione molto cerebrale, fa perno attorno a una interpretazione logica, analitica, razionale degli accadimenti. Si tratta di liriche che, se è comunque azzardato sostenere che abbiano un intendimento filosofico, di certo rasentano dilemmi ontologici abbastanza comuni, resi in una forma che non ha del retorico e che, dopotutto, convince. Rovelli esistenziali, aporie indecifrabili, logaritmi del vissuto di complicata risoluzione vengono posti in questa ampia cesellatura dei versi dove è la dimensione doppia, antipodale, istituita su contrasti e parallelismi da ricercare a fare da padrone.

L’intera silloge di Marco Nicastro è una curiosa circumnavigazione attorno al fascino misterico di ombre e luci. Lo stesso titolo, Il buio e la luce, chiarisce in partenza la dicotomica trattazione di tante liriche qui contenute. Ma, in fondo, non sono la luce né le tenebre ad essere i veri temi, i messaggi finali, di queste poesie quanto gli elementi che descrivono gli ambienti, che accolgono gli accadimenti, le condizioni meteorologiche e fisiche esperite dall’io poeta. Si tratta, nel caso di Marco Nicastro, di un fare poetico profondamente radicato al libero e intimo sentire l’anima, fatto di rapsodie di ricordi, sentimenti evocati e anelati, attestazioni di solitudine e richieste d’amore. In questa ampia strada il Nostro non manca di connotare gli ambienti, ma anche gli stati emotivi, di quella polarità cara ai neoplatonici e allo stesso Shakespeare interpretabile nell’ossimorica coppietta di bianco-nero, luce-tenebre e, analogicamente, di segregazione-libertà, avvallamento-sospesione, malinconia-gioia, solitudine-amore, morte-vita. Nicastro caratterizza in maniera puntuale e mai identica i vari squarci emotivi, le incursioni sensoriali, le pillole di memoria che riemergono da un’esistenza spesso affossata dalla noia o appiattita dalla desolante condizione di vivere la solitudine. La stessa opera è divisa per volontà dell’autore in due parti, a compendiare quasi due punti di vista diversi, due differenti propensioni ad approcciarsi al mondo di fuori come, a suo modo, rintraccia Lorenzo Renzi nella nota di prefazione. Non sono altrettanto convinto, come lo è il prefatore, che la divisione stagna delle due sezioni corrisponda con altrettanta sistematicità alla suddivisione di poesie più o meno cupe e attorcigliate su pensieri esistenziali da poesie meno affossate, più liete e che comunque non ammorbano il lettore. Mi pare di ravvisare, invece, che esista un continuum tematico piuttosto palese tra le due sezioni dove ombre e bagliori, luce e tenebre ricorrono spesso a descrivere momenti, a metamorfizzare attimi vissuti a rendere manifesta una situazione a volte leggiadra altre cupa e addirittura nefasta. Vi sono, infatti, liriche dove le perlustrazioni mentali del Nostro lo portano in termini di distanza assai lontano dalle liriche più partecipate emotivamente, accorate, piene di pathos, nelle quali, invece, secondo una impostazione molto cerebrale, fa perno attorno a una interpretazione logica, analitica, razionale degli accadimenti. Si tratta di liriche che, se è comunque azzardato sostenere che abbiano un intendimento filosofico, di certo rasentano dilemmi ontologici abbastanza comuni, resi in una forma che non ha del retorico e che, dopotutto, convince. Rovelli esistenziali, aporie indecifrabili, logaritmi del vissuto di complicata risoluzione vengono posti in questa ampia cesellatura dei versi dove è la dimensione doppia, antipodale, istituita su contrasti e parallelismi da ricercare a fare da padrone.