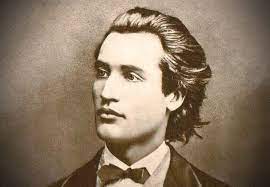

Mihai Eminescu è una delle figure più interessanti della poesia europea dell’Ottocento. Intanto la sua vita: un crogiolo di avvenimenti, a cominciare dalla famiglia numerosa. Era il settimo di undici fratelli, uno dei quali si suicidò, una sorellina di pochi anni, Hanrieta, fu colpita dalla paralisi e gli altri morirono quasi tutti di tubercolosi. Un’infanzia così orribile, così piena di disgrazie e di dolore produsse in lui lo sfacelo psichico e non bastò la dolcezza della natura dove trascorse i primi anni (a Ipotesti, Botosani) a ripararlo dalla strazio che lo investì con ferocia inaudita. Rimase spesso gelido, lontano dagli accadimenti altrui, assente, fermentando nel suo animo furori contraddittori, fantasmi sconci e osceni che soltanto la Natura poteva curare con la sua innocenza. Aveva otto anni quando fu mandato a studiare a Cernauti, nella Bucovina dove si parlava tedesco. Non gli piaceva trascorrere le giornate a studiare, ma ebbe la fortuna di avere come professore Aron Pùmnul che, come scrive Gino Lupi, “amò fortemente e gli rivelò l’intima unione esistente fra la nazione e la lingua”. Ma non abbiamo notizie precise su questo periodo, solo ipotesi e intuizioni, con una certezza, fu sempre irregolare, inseguì un suo sogno di cui non dette ragioni e spiegazioni, neppure al padre che, a più riprese, cercò di riportarlo agli studi.

I primi versi li scrisse in morte del professor Pùmnul e furono pubblicati nel 1866 sulla rivista “Familia”. Aveva poco più di sedici anni e forse per questo motivo il direttore della rivista, Iosìf Vulcàn, l’accetto con entusiasmo, ma anche perché intravide nella filigrana dei versi qualcosa che lo spinse ad avallarlo. All’epoca Mihai firmava col cognome Eminovici e fu il redattore, non amava ciò che sapeva di slavo, che arbitrariamente lo cambiò in Eminescu. Al giovanotto piacque e da allora lo adottò per sempre.

A guardare la brevità della sua esistenza, muore a soli trentanove anni, si stenta a credere che egli abbia viaggiato tanto e scritto tanto, viaggiato anche da solo, come Dino Campana, per conoscere il mondo contadino della Romania, per sentirsi libero. Dino Campana addirittura per raggiungere Firenze da Marradi, si avviava a piedi, e non è escluso che anche Mihai non abbia fatto lunghe scarpinate; atteggiamento tipico di chi è portatore di malattie nervose. Si tratta di pure coincidenze, ma vedo negli studi disordinati di Eminescu anche un modo simile a quello di Ovidio, la stessa avidità di conoscenza del poeta latino, il variare degli interessi, un eclettismo molto selettivo e ricco di interessi che non trascuravano le scienze e la filosofia, il rapporto con la vita: disordinato, caotico, intenso; con l’amore: irto, fatale, ciclico; con la morte, con gli studi, con la politica, con l’ambiente, soprattutto con la lingua rumena che voleva sentire viva e palpitante nei suoi versi, voce del popolo, ma anche congiunzione di un ideale che doveva racchiudere la sintesi di una intensità che non trascurava la cultura in senso lato. Si noti che quando si iscrisse all’Universtà nell’anno 1871-1872, seguì contemporaneamente i corsi di economia, di lingua rumena, di anatomia, di diritto, di fisiologia, di medicina legale e i corsi di analisi dedicati a Spinoza, Leibniz e Descartes.

A dominare la vita del poeta è l’inquietudine che lo spinge a cercare il senso segreto delle cose, con la convinzione che comunque la letteratura abbia anche una funzione pedagogica che educa gli animi a un’etica sempre corroborata dall’estetica e senza che l’una limiti l’altra o la renda ancella. Un equilibrio così potente è sempre difficile che regga, eppure in Eminescu non solo trova spazio e ragioni, ma dura e diventa la forza di un modo di intendere la vita nel suo farsi quotidiano. Giustamente alcuni critici sostengono che Eminescu poeta non lo si possa intendere e godere nella sua portata se non si conoscono i suoi scritti giornalistici (nei sette anni in cui lavorerà come redattore alla rivista ”Timpul” pubblica oltre trecento articoli in cui affronta i problemi più scottanti e più urgenti del suo tempo) ma altrettanto giustamente io dico che la poesia di Eminescu offre, anche al lettore che per caso ci si imbatte, molte emozioni, molte frenesie e molte possibilità di entrare in armonia con l’universo al di là dei fattori contingenti che qua e là affiorano.

Quando dico entrare in armonia con l’universo non intendo il luogo comune che pretende di unificare soggettivismo e universalismo, ma naturale realizzazione di qualcosa che non appartiene più alla realtà, perché è entrata nella dimensione della musica, del sogno, di un universalismo ideale che comprende in un unico fiato il senso della vita e dell’amore. Eminescu aveva una capacità fenomenale di “sentire” la forza dei poeti, basti pensare all’incontro avuto con la poesia di Aleksandr Sergeevič Puškin che lo travolse e che gli fece quasi imparare il russo in pochi giorni. La sua psiche però “ragionava” secondo le accensioni di interessi che scantonavano alla ricerca di un qualcosa di definitivo che egli aveva intravisto e non riusciva ad acciuffare facendo accrescere in lui la curiosità della conoscenza, proprio con atteggiamento dantesco. L’aveva colto molto bene Mario Luzi che scrisse: “Per necessità naturale e per situazione geopolitica vissuta, Eminescu ha fatto ciò che nel secolo successivo al suo e anche oggi si tenta di fare per convinzione o per calcolo: una letteratura senza frontiere tra germanesimo e retaggio latino, tra Oriente e Occidente. Con questo respiro vivo, grande, spontaneo e conscio Eminescu ha dato freschezza e vigore al profondo desiderio romantico; e ha dato anche drammatica perspicuità all’accento della sua sconfitta, senza per questo compromettere o diminuire la sua energia creativa”. E tutto questo senza mai entrare nella scia di quel maledettismo che in Francia, e non solo, ruppe gli argini e immerse la poesia spesso in un fuoco di significati esoterici ed eterogenei che crearono molta confusione e affermarono il concetto del disordine come espressione poetica di somma libertà.

Le avanguardie molto spesso aprono strade nuove e svecchiano, ma qualche volta fanno anche parecchi danni quando pretendono di sradicare gli alberi d’una foresta e senza ripiantarne uno solo. Eminescu aveva dalla sua le ragioni linguistiche che lo aiutarono a restare fermo nelle forme classicheggianti, anche quando il canto delle sue liriche prense l’aire o quando la musica dei versi si snodò in vibrazioni stridenti. In lui poeta c’era la necessità di saldare le scissioni interiori che lo dilaniavano e lo sbattevano in venti contrari, tanto è vero che il suo peregrinare ne è testimonianza pura, a cominciare dal fare il suggeritore di teatro, lo scrivano, lo studente distratto e svogliato. Ho l’impressione che la sua vita fu guidata da intermittenze allucinatorie che lo sbattevano tra inferno e paradiso, tra momenti in cui sembrava di avere trovato l’equilibrio e la sintesi delle sue ansie e lo sfaldamento di tutto, lo scendere verso le cateratte oscure di un inferno che apriva orizzonti sconcertanti, chimere che svaporavano nell’assurdo, soluzioni che non erano mai pause vere e proprie, ma appena singhiozzi di mortificazione per non essere riuscito a saldare la sua necessità di saldare il cerchio.

Leggendo le sue poesie si ha la sensazione di attraversare una strada infinita senza strisce che guidino e senza muretti laterali; di trovarsi allo scoperto mentre in cielo l’azzurro si appallottola per nascondersi al viandante. E il viandante è sempre lui, Mihail, che a volte perde il senso della direzione e si nasconde nel guscio vuoto di sensazioni clamorosamente effimere, frantumate da singhiozzi di un vento infernale che non smette mai di spirare. Ogni situazione poetica che Eminescu affronta nasce da un suo dubbio, da una riflessione più che da uno scatto lirico; poi avviene il mutamento e la scommessa di fermare in immagini il riverbero, sempre però tenendo a freno l’anima, quasi che temesse di essere frainteso, offeso, colto nel momento in cui le considerazioni potrebbero cadere nell’aura del senso di colpa, addebitando alla sua persona i mali del mondo, le cadute a picco nell’impotenza e nell’adesione perfetta alle cose e al sentimento.

Anche nelle poesie d’amore più accese si avverte una sorta di timore ad abbandonarsi totalmente (è casuale che una delle parole più ricorrenti nella produzione di Eminescu sia marmo?) e così il suo romanticismo si veste di classicità, diventa misura che contempera accenti precisi cadenzati dalle forme metriche tradizionali come il sonetto, la ballata, le quartine utilizzando spesso anche la rima baciata.

Alla fine degli anni ottanta, epoca in cui ho frequentato spesso Firenze, ho avuto l’occasione di parlare spesso con Sauro Albisani di Mihai Eminescu. Volevo capire in che cosa consiste il suo fascino e la sua forza, la bellezza della sua poesia che non si lascia mai andare a uno straripamento, neanche ne L’astro Lucifero, neanche quando il suo cuore bolle e non riesce ad estenuare la possanza del sentire i rintocchi e le accensioni del suo animo. In lui persiste e resiste la misura, che non è tutta edulcorata dal riverbero classico greco e latino. Egli ha trovato un suo modo pudico di entrare nelle valenze umane e spirituali e ne ha fatto un rivolo di luce che irrora la parola e la porta a compiere quasi un dovere espressivo che deve racchiudere, saper racchiudere il senso apparente e ciò che vive anche dietro l’apparenza, perfino ciò che sfuma verso l’alto e diventa essenza del sogno.

– Oh, sei bello come solo in sogno

Un angelo si affaccia,

Però mai ti seguirò

Sulla via che mi mostri:

Straniero nelle parole e nel costume,

Risplendi senza vita,

Ché io son viva, tu sei morto,

E l’occhio tuo m’agghiaccia”.

Quanto al riferimento che alcuni critici hanno fatto a Giacomo Leopardi personalmente non vi ho trovato riscontri. Sì, sono morti tutti e due a Trentanove anni, hanno vissuto una breve esistenza studiando in modo “matto e disperato”, ma Leopardi chiuso nel suo borgo e Eminescu vagando, cercando se stesso:

“Chiedere un segno, amore, per non dimenticarti?

Ti chiederei soltanto te, ma non sei più tua;”

(Separazione)

Una delle cifre più umane e poetiche di Eminescu è proprio dentro la sua inquietudine. Ho citato prima Dino Campana, ma non escluderei Nazim Hikmet e soprattutto… ma si tratta di affinità che vagano e che comunque arrivano dopo la sua presenza. Sarà stato anche il suo seme che si è sparso con il passare del tempo forgiando il nettare di altri poeti, favorendo il loro lievito? Non è escluso, ma a noi oggi preme accertare in che cosa consiste la grandezza di Mihail Eminescu, al di là delle connessioni che può avere avuto prima e dopo. La sua poesia ha il sapore pieno della vita, una intensità espressiva rara che rasenta, per fare una citazione tutta italiana, quella di Giosuè Carducci, una verticalità spirituale e linguistica che riesce a raggiungere esiti efficaci e spesso decisi in sono tessuti i fermenti di una “visione” che non si ferma soltanto alla poesia, ma va oltre, per affermare una identità attraverso il linguaggio mai approssimativo, mai giocato sulle ambiguità o sulla marginalità. Egli è davvero il testimone di un Paese che finalmente si ritrova dentro una coralità e dentro una emotività che da una parte vuole svincolarsi dal peso quasi irremovibile della latinità e dell’altra vuole affermare con decisione

“Sì, nascerò dal peccato,

Ricevendo un’altra legge;

All’eternità sono legato,

Ma voglio essere liberato”,

(L’astro Lucifero).

Insomma, il suo progetto romantico si svela e si adegua ai canoni per rifiutarli e addirittura romperli, in modo che la sua caduta nel baratro dell’angoscia e della follia diventi seme necessario, cito ancora Mario Luzi, “la sua energia creativa”. Una energia che ha qualcosa di infernale e di caduco e che tuttavia è stata “capace di annullare e di trascendere il dato autobiografico per elevarsi a ricerca di valori universali”, come sostiene Marina Tudorache.

Sentiamo che cosa dice Eminescu rivolgendosi agli amici critici: “I fiori sono tanti, ma pochi / frutti daranno al mondo; / tutti bussano alla porta della vita, / molti cadono morti. // Scrivere poesie è facile / se non si ha niente da dire, / si mettono in fila parole vuote, / facendo in modo che ultime facciano rima. // Ma se il tuo cuore è infastidito / da forti sofferenze e da grandi passioni, / e la tua mente / ascolta tutte le voci, // e queste voci, come fanno i fiori alla soglia della vita, / bussano alla porta dei tuoi pensieri, / e domandano di entrare nel mondo, / di adornarsi di parole. // Verso i tuoi sentimenti, / verso la tua vita, / dove potrai trovare giudici / dagli occhi gelidi e spiatati? // Ah, in quel caso ti sembrerà / che il cielo si abbatterà sul tuo capo: / e così troverai le parole / per esprimere compiuta la verità? // Oh critici, fiori appassiti / che mai darete frutti- / E’ facile scrivere poesie, / se non si ha niente da dire”.

Scetticismo? O piuttosto fede cieca nella poesia che però non deve cincischiare e occuparsi del fuggitivo, di quel che corre in fretta e si dilegua? La fede di Eminescu è totale eppure non si confessa in pienezza, cerca la via indiretta e l’ironia per affermare il dogma della poesia, la sua totale necessità.

Questo testo viene pubblicato nella sezione “Rivista Nuova Euterpe” del sito “Blog Letteratura e Cultura” perché selezionato dalla Redazione della Rivista “Nuova Euterpe”, n°02/2024. L’autore ha autorizzato alla pubblicazione senza nulla avere a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro.